Viele Hauseigentümer fragen sich aktuell:

Wie sichern wir uns gegen steigende Gaspreise ab?

Wie umgehen wir die CO₂-Bepreisung, die fossiles Heizen immer teurer macht?

Und wie nutzen wir großzügige Förderprogramme für klimafreundliche Heizungen optimal?

Die Wärmepumpe bietet gleich mehrere überzeugende Antworten: Sie funktioniert ohne Öl und Gas, spart CO₂ und macht das Heizen langfristig günstig – wenn sie sorgfältig geplant wird und zum Haus passt.

Wärmepumpe als Zukunftstechnologie

Auch wenn die Technologie in Politik und Medien lange skeptisch betrachtet wurde – die Zahlen sprechen heute eine klare Sprache. Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland 139.500 Wärmepumpen installiert – ein Plus von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurden erstmals mehr Wärmepumpen als Gasheizungen neu eingebaut.

Ein Blick nach Skandinavien zeigt, wohin die Reise geht: In Norwegen heizen bereits rund 60 Prozent der Haushalte mit Wärmepumpen, in Schweden und Finnland über 40 Prozent. In Norwegen entfallen sogar 96 Prozent aller neu installierten Heizsysteme auf Wärmepumpen. Das zeigt: Selbst in Regionen mit langen, kalten Wintern funktioniert die Technik zuverlässig – und gilt dort längst als Standard.

Wärmepumpe Funktion: Das Prinzip des umgekehrten Kühlschranks

Das Prinzip ist einfach – und genial: Die Wärmepumpe entzieht der Umwelt Energie aus Luft, Erde oder Grundwasser und hebt deren Temperaturniveau so an, dass sie zum Heizen genutzt werden kann.

Aufbau einer Wärmepumpe

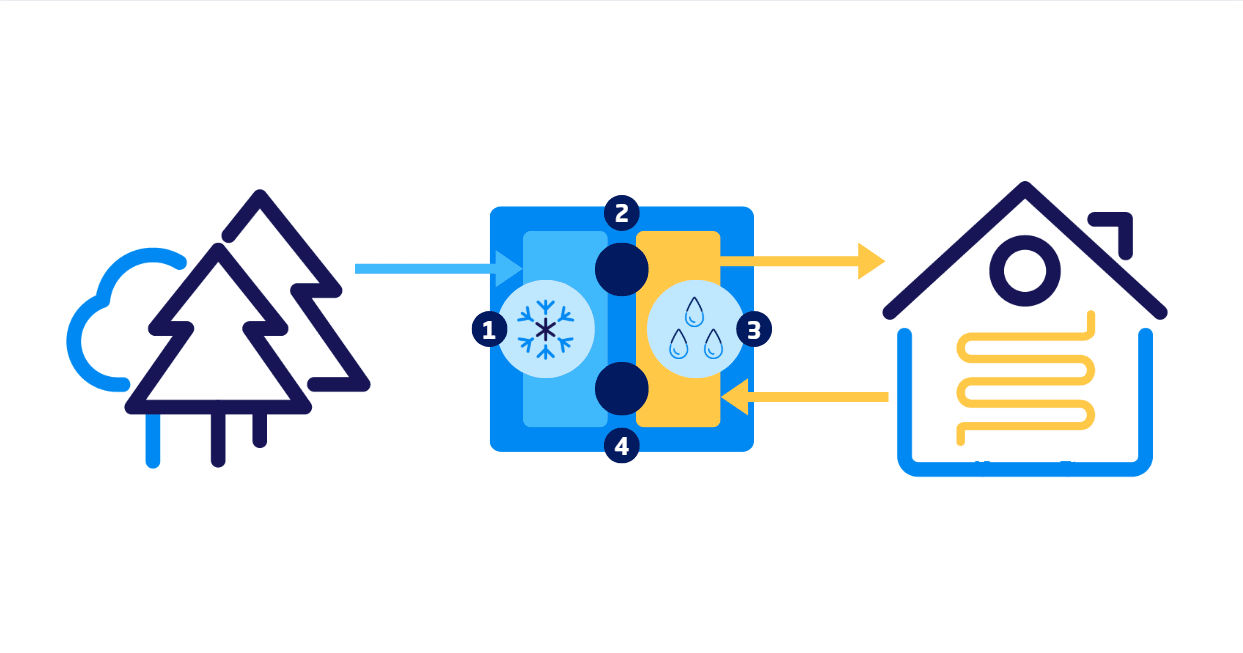

Eine Wärmepumpe besteht im Kern aus vier zentralen Bauteilen:

1. Verdampfer: nimmt Umweltwärme auf

2. Verdichter: verdichtet das Kältemittel

3. Verflüssiger: gibt Wärme an Heizkreislauf ab

4. Entspanner: senkt Druck und Temperatur

Der Kältemittelkreislauf: 4 Schritte zum Heizen

1.Wärmeaufnahme (Verdampfen):

Die Wärmepumpe saugt Außenluft an – selbst bei niedrigen Temperaturen. Ein spezielles Kältemittel im Inneren nimmt die Wärme aus der Luft auf und verdampft dabei.

2.Verdichtung:

Der entstandene Dampf wird im Verdichter komprimiert. Dabei steigt seine Temperatur – ähnlich wie bei einer Fahrradpumpe, die beim Aufpumpen warm wird.

3. Wärmeabgabe (Verflüssigen):

Das heiße Kältemittel gibt seine Energie an das Heizungswasser ab. Das erwärmte Wasser fließt durch Heizkörper oder Fußbodenheizung und sorgt für behagliche Wärme im Haus.

4. Entspannung:

Das Kältemittel kühlt wieder ab, verflüssigt sich – und der Kreislauf beginnt von vorn.

Arten von Wärmepumpen: Luft, Erde oder Wasser?

Luft-Wasser-Wärmepumpe: Die beliebteste Variante

Beliebteste Variante in Deutschland: Über 70 % aller neu installierten Wärmepumpen 2024.

Vorteile: günstige Anschaffung, keine Bohrungen oder Erdarbeiten nötig, Installation in wenigen Tagen.

Ideal für den Heizungstausch im Bestand.

Kombinierbar mit Photovoltaik – so lässt sich der eigene Strom direkt zum Heizen nutzen.

Zu beachten: Effizienz sinkt bei sehr niedrigen Außentemperaturen, auf Geräuschdämmung achten.

Erdwärmepumpe (Sole-Wasser): Effizient, aber aufwendig

Nutzt konstante Bodentemperatur (ca. 10 °C ab 1,5 m Tiefe).

Arbeitet mit Flachkollektoren oder bis zu 100 m tiefen Sonden.

Höhere Installationskosten, aber sehr effizient und langlebig.

Grundwasser-Wärmepumpe: Höchste Effizienz

Greift auf gleichbleibende Grundwassertemperatur zu.

Sehr effizient, aber genehmigungspflichtig und standortabhängig.

Hybridlösungen

Kombination aus Wärmepumpe und Gas- oder Öl-Brennwerttechnik.

Ideal für Altbauten oder hohe Wärmebedarfe.

Vergleichstabelle: Welche Wärmepumpe passt zu mir?

Typ | Vorteile | Einschränkungen | Geeignet für |

Luft-Wasser | einfache Installation, günstig, flexibel | etwas geringere Effizienz im Winter | Bestandsgebäude, Neubauten |

Sole-Wasser | hohe Effizienz, leiser Betrieb | Erdarbeiten nötig, höhere Investition | Neubauten, Eigentum mit Grundstück |

Grundwasser | höchste Effizienz | Genehmigung, Wasserqualität nötig | spezielle Standorte |

Hybrid | sicher & flexibel | höhere Investition | Bestandsgebäude mit Spitzenlast |

Wie effizient sind Wärmepumpen? JAZ, COP & Co. erklärt

Der COP beschreibt das momentane Verhältnis von abgegebener Heizleistung zu aufgenommener elektrischer Leistung einer Wärmepumpe — also ihre sofortige Effizienz unter bestimmten (Prüf-)Bedingungen. Der COP wird im Labor bei definierten Normbedingungen gemessen.

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist der real erzielte Durchschnitts-COP über ein ganzes Jahr — also der tatsächliche Gesamtwirkungsgrad der Wärmepumpe im Betrieb.

Vor- und Nachteile von Wärmepumpen

Vorteile

bis zu 75 % kostenlose Umweltenergie

geringe Betriebskosten

kombinierbar mit Photovoltaik

zukunftssicher durch gesetzliche Förderung

Nachteile

höhere Anschaffungskosten

Planung durch Fachbetrieb nötig

Effizienz abhängig von Gebäudedämmung

SVO Wärmepumpe in Celle: Jetzt von der Aktion profitieren

Wärmepumpen sind keine Zukunftsvision mehr – sie sind längst praxiserprobt, klimafreundlich und lohnen sich wirtschaftlich. Wer jetzt umsteigt, profitiert doppelt: von staatlicher Förderung und der aktuellen Wärmepumpenaktion der SVO.

Nur bis zum 31. Dezember 2025:

Exklusive Preisvorteile und individuelle Beratung durch die Experten der SVO electric – von der Auswahl bis zur Installation.

📞 05141 219 0677

📧 info@svo-electric.de

FAQ Wärmepumpe